|

| |

Die Kuren

Schon im 4. Jh. v. Chr. wurde das Memelland

besiedelt. Es handelte sich um Kulturen, die, durch archäologische Funde belegt,

aus der Dnjpr-Region in Weißrussland stammen. Zu der sogenannten

Memelland-Kultur zählen auch die zu den indo-europäischen Baltenstämmen

zählenden Kuren, die sich etwa ab 2500 v. Chr. entlang der Ostseeküste

ansiedelten.

Etwa vom 2. bis 5. Jh. nach Chr. spricht man vom

„Goldenen Zeitalter der Balten“, denn während dieser Periode wird eine

langwährende ungestörte Besiedlung durch etwa 1000 Gräberfelder nachgewiesen,

weil die Bestattungsriten während dieser Zeit unverändert geblieben sind. Die

Gräber der Kuren unterscheiden sich von anderen dadurch, dass die Toten inmitten

runder oder rechteckiger Steineinfriedungsringe bestattet wurden. Auch gab es

keinerlei Anzeichen von Abwanderungen, Bevölkerungsverschiebungen oder von

Invasionen fremder Stämme. Etwa vom 2. bis 5. Jh. nach Chr. spricht man vom

„Goldenen Zeitalter der Balten“, denn während dieser Periode wird eine

langwährende ungestörte Besiedlung durch etwa 1000 Gräberfelder nachgewiesen,

weil die Bestattungsriten während dieser Zeit unverändert geblieben sind. Die

Gräber der Kuren unterscheiden sich von anderen dadurch, dass die Toten inmitten

runder oder rechteckiger Steineinfriedungsringe bestattet wurden. Auch gab es

keinerlei Anzeichen von Abwanderungen, Bevölkerungsverschiebungen oder von

Invasionen fremder Stämme.

In der mittleren Eisenzeit, der Zeit zwischen dem

5. und. 9. Jh., veränderten sich die Lebensbedingungen der baltischen Stämme,

denn von Osten und Süden her wurden sie durch die Expansion der Slawen unter

Druck gesetzt, und von der Ostsee drängten Schweden und Wikinger ins Land. Die

prußischen und kurischen Stämme spielten während dieser Periode die führende

verteidigende Rolle unter den Baltenstämmen.

Kurische und prußische Siedlungen sind an der Art

ihrer Bestattungen unterscheidbar: Die Prußen äscherten ihre Toten ein, während

die Kuren ihre für sie typischen Körpergräber bis ins 7. Jh. beibehielten. Sie

gebrauchten immer noch Steinwälle, inmitten denen die Gräber wabenförmig

nebeneinander liegen. Erst ab dem späten 7. Jh. und dem 8. Jh. wurde die

Einäscherung übernommen. Dass die Kuren sich gegen skandinavische Einfälle

wehren mussten, belegen Grabbeigaben.

Ab dem 5. Jh. sind Burgberge belegt. Diese

Hügelburgen wurden bevorzugt auf Steilufern oder in Gewässern auf Landzungen

errichtet und mit Wällen aus Baumstämmen und gestampftem Lehm befestigt. Der

Innenraum einer solchen Burg betrug zwischen einem halben und einem ganzen

Hektar.

Die erste urkundliche Erwähnung der Kuren stammt

aus dem 9.Jh., als ein gewisser Rimbert schreibt: „Ein Volk, das Chori genannt

wird und fern von ihnen lebt, war einst von den Schweden unterworfen worden.

Aber es ist schon so lange her, daß sie sich erhoben und das Joch

abschüttelten.“

Der Kontakt mit ihren Feinden scheint sich auch

auf das Verhalten der Kuren abgefärbt zu haben, denn zwischen dem 11. und. 13.

Jh. hatten sie sich zu den „Wikingern unter den Balten“ entwickelt. Obwohl sehr

reich, machten sie sich wagemutig auf Beutezüge. So musste Dänemark seine Küsten

sommers wie winters schützen. In einem überlieferten Gebet heißt es: „O

mächtiger Gott, bewahre uns vor den Kuren.“ Chroniken des 13. Jh. berichten,

dass Kuren mehrmals Dänemark und Schweden verheerten, plünderten, Kirchenglocken

und anderes Gerät mitschleppten. Adam von Bremen riet allen Christen, die

kurländische Küste zu meiden. Kurische Geräte, wie sie typisch für die Gegend

von Memel und Kretinga sind, wurden auch in Skandinavien gefunden.

Bereits im 10. und 11. Jh. zog das reiche

Kurland, das einen außerordentlichen kulturellen Aufschwung genommen hatte,

beutegierige Wikinger, Schweden, Dänen und sogar Isländer an. Diese wurden aber

recht häufig von den Kuren in eine Falle gelockt und im Gegenzug an deren Küsten

ausgeplündert. Sogar die isländische Egilsaga beschreibt Einzelheiten aus dem

Leben eines kurischen Feudalherren.

Im 12. Jh. vollzog sich jedoch eine allmähliche

Wandlung, denn als die Ordensritter eindrangen, waren die südkurischen

Landschaften nahezu menschenleer. Der Großteil der kurischen Bevölkerung war

nach Norden abgewandert. Die Ursache lag in lange Jahre anhaltenden

Niederschlägen, die zu einer Klimaveränderung geführt hatten, welche die

Menschen langfristig veranlassten, ihre feuchten Wohnplätze in den Niederungen

entlang der Ostsee aufzugeben und in den an sich klimatisch ungünstigeren Norden

auszuweichen. Zahlreiche Ordensurkunden befassen sich mit kurischen Landschaften

und geben Auskunft, dass Nordkurland besiedelt war, also auch aufgeteilt werden

konnte, während die südkurländischen Landschaften als „den landen, die noch

ungebuwet sin“ bezeichnet wurden. Dass der Süden Kurlands nicht gänzlich

unbesiedelt war, wird auch in Ordensurkunden belegt, denn man bediente sich

häufig der kundigen eingesessenen „seniores“, wenn es darum ging, Landstriche zu

kennzeichnen und zu benennen.

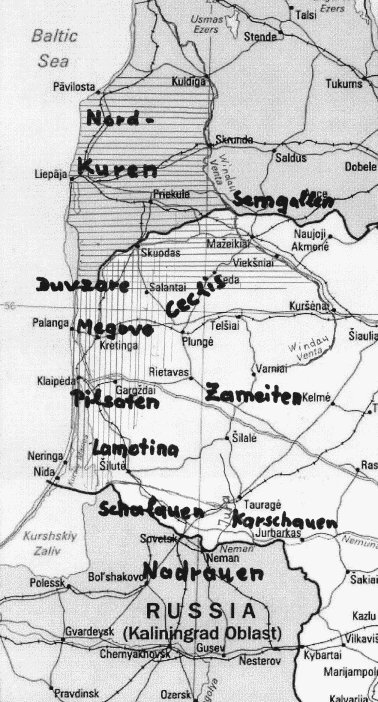

Unter den südkurischen Landschaften versteht man

Duvzare, den Küstenstrich nördlich von Palanga, die Küstenbereiche des

Memellandes Megowe, Pilsaten und Lamotina, sowie die Landschaft Ceclis, die weit

in das heutige Szemaiten hineinreicht. Die prußischen Schalauer bewohnten die

Gegend südlich und nördlich der Memel, während die vermutlich szemaitischen

Karschauer den östlichen Zipfel des Memellandes besiedelten.

Allen diesen südkurischen, szemaitischen und

nadrauischen Gebieten ist gemeinsam, dass sie ab dem 12. Jh. von der Bevölkerung

weitgehend aufgegeben wurden. Es hielt sich eine geringe Anzahl die Wildnis

durchstreifende Menschen, die diese wirtschaftlich nutzten (Jagd, Fischerei,

Bienenwirtschaft). Wenn auch durch den Abzug der Kundschaft die Absatzmärkte

nahezu weggebrochen waren, so stellte die Große Wildnis für ihre Nutzer doch

einen erheblichen Wert dar. Durch diese halbnomadisch lebenden Jäger blieben die

vertrauten, sich an natürlichen Gegebenheiten orientierenden Landschaftsnamen

erhalten und fanden sich später in Ortsnamen sowohl auf ostpreußischer als auch

szemaitischer Seite wieder (Beispiel Krottingen). In vorwiegend litauischer

Literatur wird versucht nachzuweisen, dass der Orden die Kuren vertrieben oder

gar ausgerottet habe. Dem steht gegenüber, dass die Entvölkerung bereits vor dem

Auftreten des Ordens stattgefunden hatte und dass dieses Argument schon deshalb

unlogisch ist, weil der Orden die nördlichen (im heute lettischen Bereich

wohnenden) Kuren am Leben gelassen hat.

Es ist davon auszugehen, dass die nordkurische

Bevölkerung nie die Besuche im südlichen Kuren-Gebiet aufgegeben hat, denn als

hervorragende Seeleute kannten sie ihre alten Gründe. Schließlich auch bedeutet

der Name Kure „schnell zu Wasser“. Bewohner der Kurischen Nehrung berichteten

noch im 20. Jh., dass lettische Kuren bei Schlecht-Wetter Schutz im Haff suchten

und bei Nehrungsbewohnern übernachteten. Probleme bei der sprachlichen

Verständigung habe es dabei kaum gegeben. Überliefert ist auch, dass die

kurische Sprache zuletzt eine reine Männersprache war, die nur auf den Schiffen

gebraucht wurde. Da kurische Männer gerne Frauen aus den anderen baltischen

Brudervölkern heirateten, war es üblich, zu Hause die Muttersprache und auf See

die Männersprache zu sprechen, die ja letztlich auch eine Fachsprache war. Dass

sie zudem auch recht rüde war, belegen etliche kurische Familiennamen. Es ist davon auszugehen, dass die nordkurische

Bevölkerung nie die Besuche im südlichen Kuren-Gebiet aufgegeben hat, denn als

hervorragende Seeleute kannten sie ihre alten Gründe. Schließlich auch bedeutet

der Name Kure „schnell zu Wasser“. Bewohner der Kurischen Nehrung berichteten

noch im 20. Jh., dass lettische Kuren bei Schlecht-Wetter Schutz im Haff suchten

und bei Nehrungsbewohnern übernachteten. Probleme bei der sprachlichen

Verständigung habe es dabei kaum gegeben. Überliefert ist auch, dass die

kurische Sprache zuletzt eine reine Männersprache war, die nur auf den Schiffen

gebraucht wurde. Da kurische Männer gerne Frauen aus den anderen baltischen

Brudervölkern heirateten, war es üblich, zu Hause die Muttersprache und auf See

die Männersprache zu sprechen, die ja letztlich auch eine Fachsprache war. Dass

sie zudem auch recht rüde war, belegen etliche kurische Familiennamen.

|

Am Meer, am Strande,

an der Ostsee im Sande,

da steht eine Hütte gar lieblich, gar klein.

Da wohnte mein Vater,

was möglich war, tat er,

denn ich war sein einziges Goldvögelein.

Auf Wellen, auf Wogen,

ward´ ich auferzogen,

der schaukelnde Kahn

sollt´ die Wiege mir sein.

(altes Lied)

|

|

Ab dem 14. Jh. setzte eine Rückwanderung der

kurischen Bevölkerung in die alten Gebiete ein, denn inzwischen hatte sich das

Klima gebessert, und die Wildnis konnte wieder besiedelt werden. Die Kuren kamen

recht früh, denn als zunehmend Szemaiten und Litauer als Siedler akzeptiert

wurden, befanden sich die Kuren zusammen mit den Prußen bereits in

priviligierteren rechtlichen Stellungen. Diese „neuen“ Kuren hatten jedoch ihre

alte Sprache weitgehend vergessen und sprachen einen lettischen Dialekt. Zudem

lebten ab dem 15. Jh. in den alten südkurischen Landschaften nun auch Deutsche,

Prußen, Szemaiten und Litauer, so dass sich unter der ländlichen Bevölkerung

eine Sprache herausbildete, die lettisch, prußisch und vor allem litauisch

geprägt war, sich jedoch in vielen Begriffen vom Litauischen unterschied. Ein

wichtiges Bindeglied zur deutschen Kultur war die plattdeutsche Sprache. Dass

viele deutsche Wörter übernommen wurden, zeigt das nehrungs-kurische Wörterbuch

von Richard Pietsch. Die Landbevölkerung war durchweg mehrsprachig, jedoch

beherrschte sie selten die hochdeutsche Sprache, die Sprache des Rechts, der

Schulen und der Gottesdienste. So stellte sich die Kirche darauf ein, indem sie

je nach Ortschaft deutsch oder litauisch predigen ließ, denn Litauisch war die

Sprache, die letztlich alle verstanden und die die Prediger deshalb erlernen

konnten, weil sich eine litauische Schriftsprache herausgebildet hatte, während

die Sprachen der Kuren und Prußen langsam ausstarben.

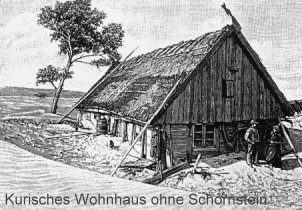

Die Kuren galten unter ihren ostpreußischen

Mitmenschen schon als eigenartiges Völkchen, das man beäugte und über das man so

seine Geschichten erzählte. Ihre Häuser galten als primitiv, hatten sie doch

keinen Schornstein, und das Innere der Häuser war dem entsprechend verqualmt.

Für ihre Bewohner machte das aber durchaus einen Sinn, wurden doch so im

Bodenraum die Netze getrocknet und auch die Fische geräuchert.

„Groß war ihr Aberglaube“, schreiben mehrere

Chronisten, und tatsächlich hatte sich der alte heidnische Glaube bis in das 20.

Jh. erhalten und wurde zumindest bei Familienfeiern und im Brauchtum noch

praktiziert. Es gab unzählige Seher, Wahrsager, Besprecher, Heilmittelhersteller

und Quacksalber. Und man glaubte an die Bedeutung von Träumen. So erzählte mir

der hochverehrte Richard Pietsch, der in Funk und Fernsehen als der „letzte

Kure“ bezeichnet wird, dass er das New Yorker Unglück des 9. September 2001

vorausgeträumt habe und sehr unter seinen seherischen Fähigkeiten litte. Ich

glaube ihm, denn er ist nicht der erste Memelländer, der mir von so etwas fast

verschämt berichtete, weil es in unsere heutige rationale Welt nicht so recht

hineinpassen will und als esotherisch und spinnerhaft gilt.

Es gab zahlreiche ostpreußische Redensarten, die

sich auf die Kuren beziehen. So bezeichneten sich Betrunkene gerne als „von

Kuren verhext“, stürmisches Wetter wurde „kurisches Wetter“ genannt, und „Kurischer

Kaffee“ war Warmbier mit Schnaps. Mit kurischen Marktfrauen legte sich keine

Königsbergerin gerne an, fürchtete sie doch, von ihr verflucht zu werden. Etwas

abergläubisch waren die immerhin aufgeklärt tuenden Stadtmenschen doch, um nicht

den Geschichten zu glauben, dass die Kuren, wenn sie ihre Marktstände mal kurz

verlassen wollten, diese mit einem einzigen Hexenblick derart zu sichern in der

Lage waren, dass ein etwaiger Dieb solange angewurzelt stehenbleiben musste, bis

der Besitzer zurückkehrte.

Ein Kure sah die Situation allerdings anders: „On

wenn man nu heert, de Keenigsberjer Feschwiewer wäre frech on driest, dat wäre

nech onse Fescherfruues, dat wäre vielleicht denn de städtsche Kuppelwiewer, de

Handelswiewer ute Stadt. Onse Fruues hadde seck fär em Markt scheen

trechtjemoakt, se tooge denn frisch jestärkte Röck an on groote schwarte

Koppdeeker. On under ehre groote Marktscherz, doa hadde se dat Portmonnee, de

Wechseltasch. Joa, on denn wurd da verkofft. Also, eck mott joa segge, de meiste

hadde joa Stammkunde, de se all veele, veele Joahre kennte. On eck mott joa

segge, de beste Kunde en Keenigsbarch fär de Fescher, dat wäre joa de Jude. De

häbbe veel, veel Fesch jejäte.

On wenn denn oawends de Fruues denn wedder tohuus

wäre, denn wurd dat Jeld jetellt, on wenn neetich, met dem Partner ook forts

jedeelt. On dat wär alles meistens Sach von de Fruues. Joa, de Männer, manchmoal

am Sinnoawend wäre se joa ook manchmoal doabi, oaber to segge hadde se doa

nuscht!“

Die kurischen Männer werden beschrieben, dass sie

fast durchweg bartlos waren und kurzgeschnittene Kopfhaare trugen. In der Regel

waren sie mit Jacken oder Jacketts bekleidet, die von weißer oder blauer Wolle

gestrickt oder selbstgewirktem Wollstoff hergestellt waren. Dazu trugen sie

Drillichhosen und je nach Wetterlage eine Mütze oder einen Südwester. Ging es

zum Fischfang, zog man dicke friesähnliche Wandröcke und lange, bis über die

Knie reichende Wasserstiefel an. Im Winter trug man Klotzschlorren, im Sommer

gingen alle meistenteils barfuß. Die kurischen Männer werden beschrieben, dass sie

fast durchweg bartlos waren und kurzgeschnittene Kopfhaare trugen. In der Regel

waren sie mit Jacken oder Jacketts bekleidet, die von weißer oder blauer Wolle

gestrickt oder selbstgewirktem Wollstoff hergestellt waren. Dazu trugen sie

Drillichhosen und je nach Wetterlage eine Mütze oder einen Südwester. Ging es

zum Fischfang, zog man dicke friesähnliche Wandröcke und lange, bis über die

Knie reichende Wasserstiefel an. Im Winter trug man Klotzschlorren, im Sommer

gingen alle meistenteils barfuß.

Die Frauen trugen langärmlige Blusen unter einem

Mieder und dazu gesteifte Röcke, deren Zahl mit dem Wohlstand einer Frau zunahm.

Frauen trugen immer ein Kopftuch, Mädchen dagegen nur auf Ausgängen. An

Festtagen drapierten sie das Kopftuch um ein Häubchen.

|

Zu den Fischern gehn wir,

besuchen Fischer,

bei Fischern wollen wir frein.

Wie weich die Händchen

der Fischermädchen,

wie kühl sind ihre Bettchen.

Zu Häupten ein Ruder,

ein Netz zur Seite,

ein Segel zum Bedecken.

(altes litauisches Lied)

|

|

Was den Charakter der Kuren betrifft, so wird

berichtet, dass sie zäh am Althergebrachten hingen und für Neuerungen, sollten

sie noch so zeitgemäß und vorteilhaft für sie sein, fast gänzlich unzugänglich

waren. Ein „melancholischer Hauch über ihrem Wesen“ wird mit ihrem

immerwährenden Kampf gegen die Elemente, mit ihrer Abgeschlossenheit vom übrigen

Leben und mit ihrem Trotz und ihrer scheuen Zurückgezogenheit begründet. Sie

werden beschrieben, dass sie in allen Lebensverhältnissen von „strenger

Rechtlichkeit“ und „höchst gastfrei“ sind. Andererseits werden sie als

unbarmherzig gegen gestrandete Schiffsbrüchige bezeichnet, allerdings das nur

hinsichtlich der Schiffsladung. Was an den Strand geworfen wurde, sahen sie als

ihr Eigentum an. Die Kuren galten als schwer zugänglich, und es dauerte eine

Zeit, bis sie Fremden gegenüber aufgeschlossener wurden. Aber ihre

unverwechselbare Physiognomie, der freundliche, offene Blick aus ihren blauen

Augen und ihr diskreter Charme machte auf Chronisten einen ebenso sympathischen

Eindruck wie ihre offensichtliche Lebenstüchtigkeit.

Es ist nicht so, dass die Kuren nur auf der

Nehrung lebten, die für Feldwirtschaft nicht geeignet war. Der Großteil der „Zippel-Kuren“

genannten Bevölkerung lebte um das Haff herum und im Memel-Delta und betrieb

Gemüseanbau. Mit ihren Timberkähnen brachten sie Zwiebeln, Kürbisse, Kohl,

Bohnenkraut und Porree zum Königsberger Stadthafen, nach Labiau und Tilsit, um

ihre Erzeugnisse dort direkt zu vermarkten. Großabnehmer für das Heu, das

hochaufgetürmt auf den Kähnen transportiert wurde, war die Heeresverwaltung.

Auch die Fischmärkte wurden selbstverständlich über die Wasserwege beschickt.

„On oppem Feschmarkt, denn jinge joa emmer bloß

de Frues. Dat wurd ook von de Männer anerkannt, dat Jeld vom Verkoop opp em

Markt, dat wär alles bi de Fescherfruu. On de meiste Frues, de moakte dat ook

sehr goot. Eck häbb doa von de Männer nie Kloage jeheert. Joa, on de Frues, de

fuhre denn meedweeks on vor alle Dinge sinnoawends met em Damper oppem

Feschmarkt en Keenigsbarch. On dem Fesch hadde se en Kuppelkärw on Oalkärw all

sorteert. Disse Kärw wäre sehr stabil, met em Krommholt oder Peed kunnst twee

doavon goot droage. Doa jinge emmer so etwa e halwer Zentner ren. On de Oalkorb,

de mott scheen dicht jeflochte sen, de Kuppelkärw, de kenne all loftjer senne.

On denn wußte nu all emmer Bescheed. Wieveel Kärw nemmt se hiede met? „On oppem Feschmarkt, denn jinge joa emmer bloß

de Frues. Dat wurd ook von de Männer anerkannt, dat Jeld vom Verkoop opp em

Markt, dat wär alles bi de Fescherfruu. On de meiste Frues, de moakte dat ook

sehr goot. Eck häbb doa von de Männer nie Kloage jeheert. Joa, on de Frues, de

fuhre denn meedweeks on vor alle Dinge sinnoawends met em Damper oppem

Feschmarkt en Keenigsbarch. On dem Fesch hadde se en Kuppelkärw on Oalkärw all

sorteert. Disse Kärw wäre sehr stabil, met em Krommholt oder Peed kunnst twee

doavon goot droage. Doa jinge emmer so etwa e halwer Zentner ren. On de Oalkorb,

de mott scheen dicht jeflochte sen, de Kuppelkärw, de kenne all loftjer senne.

On denn wußte nu all emmer Bescheed. Wieveel Kärw nemmt se hiede met?

On de dieerste on wertvollste Fesch, dat wär jos

denn nu de Oal. De wurd en dree Sorte sorteert: groote, meddlere on kliene. On

de andre Fesch, dat wär denn je noa Joahrestied Zander, Schlie, Quappe, Neenooge,

Brasse on denn noch so Biefang – dat wurd denn joa ook alles so sorteert. On all

opp em Damper hadde de Fruues ehre feste Plätze – de satte därperwies – on denn

joa ook oppem Feschmarkt em Marktkeller. Doa wär so e Verkoopsdesch, so veer

Meter hadde wi. On oak doa stunde de Feschfruues emmer so noa Därper jetrennt:

doa wäre de Temmerbooder, de Peyser, de Heydekröger, de Nautzwinkler on so.“

Fischmarkt in Königsberg

Die Kurischen Fischer bauten ihre Boote selbst.

Die Bootstypen wurden nach der charakteristischen Art ihrer Netze benannt: Der

Keitel (kidel) ist ein 10 bis 12 Meter langes trichterförmiges Netz, das von nur

einem Boot, dem Keitelkahn gezogen wird. Keitelkähne konnten noch bei Windstärke

9 rentabel fischen, Kurrenkähne noch bei Windstärke 8, und selbst bei Orkan war

eine Rückkehr noch möglich. Das Kurrennetz war ein dreiwandiges Netz von 240 bis

300 Meter Länge und musste von zwei gleichstarken Segelkähnen mit der

Windrichtung geschleppt werden. Da diese Schiffe einer sehr starken Belastung

ausgesetzt waren, musste die Stärke des Bauholzes ebenso dick sein wie die eines

Keitelkahnes. Die Braddenkähne brauchten nicht so starkes Bauholz, fischten aber

auch zu zweit mit einem 180 Meter langen Netz. Alle Haffboote hatten einen

Tiefgang von nur 40 Zentimetern. Für die Nachtfischerei waren mehrere Netze in

Gebrauch, auch gab es eine große Anzahl spezieller Netze, je nachdem auf welchen

Fisch man aus war. Im nördlichen Kurischen Haff war die Reusenfischerei sehr

hoch entwickelt. Die Kurischen Fischer bauten ihre Boote selbst.

Die Bootstypen wurden nach der charakteristischen Art ihrer Netze benannt: Der

Keitel (kidel) ist ein 10 bis 12 Meter langes trichterförmiges Netz, das von nur

einem Boot, dem Keitelkahn gezogen wird. Keitelkähne konnten noch bei Windstärke

9 rentabel fischen, Kurrenkähne noch bei Windstärke 8, und selbst bei Orkan war

eine Rückkehr noch möglich. Das Kurrennetz war ein dreiwandiges Netz von 240 bis

300 Meter Länge und musste von zwei gleichstarken Segelkähnen mit der

Windrichtung geschleppt werden. Da diese Schiffe einer sehr starken Belastung

ausgesetzt waren, musste die Stärke des Bauholzes ebenso dick sein wie die eines

Keitelkahnes. Die Braddenkähne brauchten nicht so starkes Bauholz, fischten aber

auch zu zweit mit einem 180 Meter langen Netz. Alle Haffboote hatten einen

Tiefgang von nur 40 Zentimetern. Für die Nachtfischerei waren mehrere Netze in

Gebrauch, auch gab es eine große Anzahl spezieller Netze, je nachdem auf welchen

Fisch man aus war. Im nördlichen Kurischen Haff war die Reusenfischerei sehr

hoch entwickelt.

Das Fischereirecht regelte sehr genau, wann wie

mit welchem Garn zu fischen war. Wohl am faszinierendsten war die körperlich

außerordentlich anstrengende Eisfischerei. Hier hatte jeder Fischwirt nur das

Recht für halbes Wintergarn, so dass er gezwungen war, mit einem Kollegen

zusammen zu arbeiten. Außerdem benötigte man sechs bis zehn Gehilfen, zwei

Kastenschlitten, sogenannte Waschen, mit aufmontierten Winden sowie zahlreiches

Gerät: Eisäxte, Eisstemmen, Eisstecher, diverse Gabeln, Stangenhaken und zwei

zusammensteckbare Stangen von etwa 10 Zentimeter dicke und 50 Meter Länge. Die

Arbeit begann vor Sonnenaufgang, und das Fangglück bestand darin, dass man auf

Fischlager stieß, in denen sich die Fische träge versammelt hatten. Einzelne

Fischer arbeiteten weniger aufwendig mit Stellnetzen, andere bevorzugten die

Klapperfischerei, die vor dem 1. Weltkrieg eine Zeitlang verboten war, weil sich

hier eine Menge nichtberuflicher Fischer betätigten.

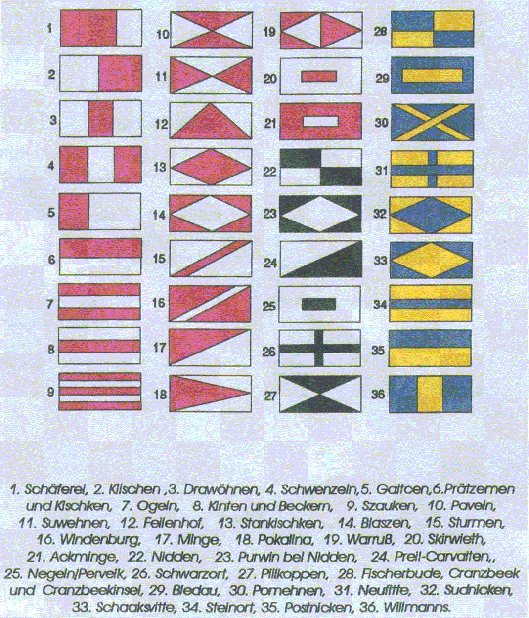

Als Zeugnis ostpreußischer Volkskunst werden die

aus Holz geschnitzen, gesägten und bunt bemalten Schiffswimpel an den Masten der

Keitelkähne betrachtet. Litauische Künstler stellen sie heute wieder auf der

Kurischen Nehrung zum Verkauf her. Aber so sehr alt ist diese Kunst noch gar

nicht, denn sie wurde erst 1844 von der Regierung in Königsberg für 136

fischereiberechtigte Ortschaften der beiden preußischen Haffe verordnet: „daß jeder Berechtigte bei Ausübung der

Fischerei... auf der Spitze des Mastes eine wenigstens zwei Fuß lange und einen

Fuß breite Flagge von derjenigen Farbe, welche der Ortschaft, woselbst er seinen

Wohnsitz hat, von der Regierung erteilt worden ist, führen soll.“

Mit dieser Maßnahme sollte die Kontrolle der

Fischerei erleichtert werden, weil immer wieder Fischer bei der unberechtigten

Ausübung des Fischfangs angetroffen wurden. Wer ohne Ortsflagge fuhr, wurde mit

1 bis 10 Talern Strafe belegt, wer mit falscher Flagge segelte, zahlte zwischen

10 und 50 Talern. Die Orte der Ostküste des Kurischen Haffes fuhren mit

rot-weißer Kennzeichnung, die Südküste hatte blau-gelb. Die Orte auf der

Kurischen Nehrung führten die Farben schwarz-weiß. Die Ortskennzeichen waren

also nur die Grundform, alles andere blieb der Fantasie, der Darstellung des

eigenen Wohlstandes, der Selbstdarstellung oder auch nur der Darstellung eigener

Wünsche und Träume überlassen. Letztlich hing auch alles vom handwerklichen

Geschick eines jeden Fischers ab. Mit dieser Maßnahme sollte die Kontrolle der

Fischerei erleichtert werden, weil immer wieder Fischer bei der unberechtigten

Ausübung des Fischfangs angetroffen wurden. Wer ohne Ortsflagge fuhr, wurde mit

1 bis 10 Talern Strafe belegt, wer mit falscher Flagge segelte, zahlte zwischen

10 und 50 Talern. Die Orte der Ostküste des Kurischen Haffes fuhren mit

rot-weißer Kennzeichnung, die Südküste hatte blau-gelb. Die Orte auf der

Kurischen Nehrung führten die Farben schwarz-weiß. Die Ortskennzeichen waren

also nur die Grundform, alles andere blieb der Fantasie, der Darstellung des

eigenen Wohlstandes, der Selbstdarstellung oder auch nur der Darstellung eigener

Wünsche und Träume überlassen. Letztlich hing auch alles vom handwerklichen

Geschick eines jeden Fischers ab.

Auf der Spitze wurde oft die Wellengöttin

Bangputtis dargestellt. Ebenso beliebt war der Schiffergott Bardoaitis oder

Perdoitos, dessen eine Hand Richtung Himmel und dessen andere Hand Richtung

Wasser zeigte. Daneben wurden alte heidnische geometrische Ornamente wie

Sechsstern und Radkreuz übernommen. Aber unbekümmert daneben wurden auch Häuser,

Kirchen, Schiffe, selbst Fahrräder eingefügt.

Ich werde manchmal gefragt, wo die Kuren denn

geblieben sind. Nun, die Frage ist ganz einfach zu beantworten: Sie haben sich

mit den anderen Einwohnern des nördlichen Samlands, der Elchniederung und des

Memellandes vermischt. Auch wenn sie bei Hermann Sudermann und Ernst Wichert

„Litauer“ genannt werden, sind sie ebenso zu Ostpreußen geworden wie die Prußen

und leben in vielen von uns fort.

|

|

Literatur:

Ambrassat, August "Die Provinz Ostpreußen", Frankfurt/ Main 1912;

Gaerte, Wilhelm "Urgeschichte Ostpreussens", Königsberg 1929;

Gimbutas, Marija "Die Balten", München-Berlin 1983;

Lepa, Gerhard (Hrsg) "Die Schalauer", Tolkemita-Texte Dieburg 1997;

Mortensen, Hans und Gertrud "Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens

bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts", Leipzig 1938;

Tolksdorf, Ulrich "Fischerei und Fischerkultur in Ostpreußen", Heide/

Holstein 1991;

Woede, Hans "Fischer und Fischerei in Ostpreußen", Leer 1985 |

|